世界遺産構成資産・水の都「萩城下町」で水と共生の歴史を萩博物館に学ぶ

2015年にユネスコの世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産として登録された山口県萩市の「萩城下町」。古地図で散策できるといわれるほど、町の作りや道、史跡など城下町を起源とする歴史遺産が数多く残り、江戸時代の面影を今も色濃く残す街並みで知られています。

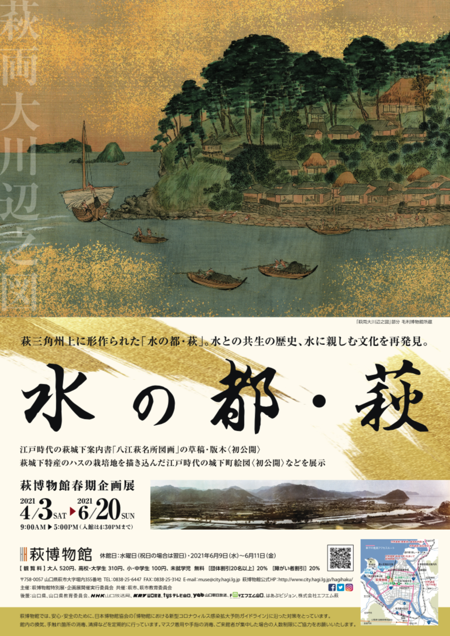

この萩城下町の中にある萩博物館にて開催された企画展「水の都・萩」は、水に囲まれた三角州の上に形成された「まち」で、水に恵まれた「水の都」として、水と共生してきた歴史を振り返りながら水と親しんできた文化を紹介するものです。

前・博物館長の清水 満幸(しみず みつゆき)さんに、この企画展を通してふれることができる、萩における水の歴史や文化について詳しくお話をうかがいました。

トップの画像は、萩博物館の空撮。(写真提供:萩博物館)

水の都・萩の歴史や文化を再発見できる企画展が開催

- 水と暮らす編集部

-

最初に山口県萩市立萩博物館について紹介したいので、特徴を教えてください。

- 清水さん

-

萩博物館は、エコミュージアムの考え方を採り入れた「萩まちじゅう博物館構想」において、中核施設として位置づけられ、「まちづくり」や「ひとづくり」への貢献を期待されている博物館です。

2015年7月に「明治日本の産業革命遺産」のひとつとして世界遺産に登録された萩城下町の中心部にあり、観光目的で県外からも多くの人に訪れていただいています。

- 水と暮らす編集部

-

萩は、1604年に毛利輝元が萩城を築いて以来、260年間にわたって栄えた城下町なのですね。

- 清水さん

-

2005年に広域合併しましたが、萩市の中心市街地は、江戸時代の城下町を起源とした「まち」です。この城下町は、阿武川河口の萩三角州とその周辺に形作られました。

低湿な三角州は、水(生活用水、農業用水、防火用水、舟運)に恵まれています。

時に恵まれすぎて水による災いを被ってきましたが、人々は、江戸時代以来、排水や治水の仕組みを整備し続け、この「まち」を住みこなしてきました。あわせて、水辺の景勝地に親しむ文化を育んできたともいえます。

- 水と暮らす編集部

-

なるほど。今回の展示「水の都・萩」はどのような企画意図で開催しようと考えられたのですか?

- 清水さん

-

今回の企画展の企図は、大きくは「水の恵みを受け続けてきた水の都・萩の歴史や文化の再発見と共有」です。

水と闘い、共生してきた歴史を物語る遺産が身近に存在し、現在も機能している意味や意義を、「まちじゅう博物館」中核施設として、展示を通して市民のみなさんと再発見・共有をはかり、活用や継承につなげたいと考えました。

また、自然災害(水害)にしなやかに対応してきた減災の工夫や今後の水都の住みこなしについて考える契機にしたいとも考えました。

当時の城下町絵図や地図で排水や治水の対策がわかる

- 水と暮らす編集部

-

水の都としての萩の歴史や特徴について教えていただけますか?

- 清水さん

-

阿武川河口の三角州上に形成された水の都・萩は、大雨の際の出水を調整する「遊水池」となる水田やハス田を内に維持しつつ、治水・排水の対策を施しながら発展してきました。

1680年代開削の「新堀川(しんほりかわ)」、1740年代開削の「藍場川(あいばがわ)」、1850年代開削の「姥倉運河(うばくらうんが)」、1920年代開削の「疏水運河(そすいうんが)」と、水と闘い水と共生してきた歴史を示す溝川や運河は、遺構としてではなく、今なお、災いを減じる機能を果たしつつ往時のままに存在します。

また、用水や舟運などにより水の恵みを継続的に享受してきた水の都・萩においては、早くから水に親しむ文化も形作られ、江戸時代に設けられた水辺の景勝地「萩八景」などは、現在も変わらず暮らしに彩りを与えてくれています。

- 水と暮らす編集部

-

歴史ある工夫にたくさん学ぶことがありそうですね。企画展では、どんなものが見られるのでしょうか。おもな展示内容について教えていただけますか?

- 清水さん

-

三角州内低地におけるハスの栽培地を示した江戸時代の城下図など、城下町の変遷をたどることができる各年代の城下町絵図を展示しています。

また、阿武川・橋本川・松本川沿いの景勝地を活写した江戸時代制作の「大川両岸之図」も見どころです。

江戸時代の城下町案内本「八江萩名所図画」の版木と草稿は、今回の展示が初公開です。

また、「まちじゅう」に来館者を誘う「水の都」体感まち歩き解説映像・資料もご用意しています。

- 水と暮らす編集部

-

特におすすめの展示物はありますか?

- 清水さん

-

江戸時代から現代までの、排水・治水の対策の跡を描き込んだ「城下町絵図」や「地図」類は、萩博物館所蔵の絵図コレクションから選りすぐったものですので、ぜひご覧いただければと思います。

水と上手に付き合っていくという意識の大切さを知る

- 水と暮らす編集部

-

関連イベントも実施されているとのことですが、詳細や反響を教えてください。

- 清水さん

-

「まちじゅう博物館」の中核施設ですので、展示室と「まちじゅう」に存在する歴史遺産や自然環境と連環させることを意識し、「水の都」体感まち歩きを提案しました。

この水の都体感ツアーは「運河と水辺の景勝地編」「溝川と低地編」を全4回実施の予定でしたが、2回は萩市の新型コロナウイルス感染症対策方針により延期となりました。

定員10名としていましたが、後2回は申し込み多数でキャンセル待ちが出ました。今回の展示の前に開催した2020年度冬期企画展「萩城下町のひみつ」展のまち歩きも全て定員となり、いずれの回も新たな視点を得られたと高評価でした。定期的な開催を検討する必要がありそうです。

- 水と暮らす編集部

-

おもにどのような方が来館されて、展示に親しまれているのでしょうか。

- 清水さん

-

博物館では、年に4、5回の企画展示を行うのですが、見ていただきたいターゲットを変えています。今回の展示は、どちらかというと市民のみなさん向けのものですね。コロナ禍ということもあり、県外からのご来場をご遠慮いただいていた時期もあり、あまり多くの方に見ていただけなかったのは残念ですが。

- 水と暮らす編集部

-

来場者の方からはどのような反応がありましたか?

- 清水さん

-

来館者アンケートでは、「近年まで遊水池を維持してきた歴史にふれて、災害を防ぐだけではなく上手に付き合っていくという意識が大切だと学んだ」という声などをいただきました。2011年の大震災から10年ということで、自然災害とどう向き合うかという意識が高まっているのかもしれませんね。

- 水と暮らす編集部

-

非常に学びの多い企画展のご紹介、ありがとうございました!

萩博物館